QUE NO TE ENGAÑEN, NO TODO EL MAÍZ ES IGUAL

alimentación alimentación animal almidón azúcar biodiesel biodiversidad agrícola cereales CONOCE LOS ALIMENTOS harina maíz pienso variedades vegetales

Hace poco recordaba con unos amigos una anécdota de mis veranos en el pueblo. Ya se me había pasado la ilusión de ser granjera, pero la afición por cosechar lo que fuera todavía la mantenía.

Un familiar plantaba maíz para complementar la alimentación de sus vacas de leche, y mis primas y yo le birlamos unas cuantas mazorcas. Nadie nos avisó que se trataba de maíz forrajero, y que no nos iba a servir de gran cosa. O a lo mejor lo hicieron, pero seguramente éramos preadolescentes y no quisimos hacerles caso. Intentamos hacer palomitas con ellas y salieron algunas, sosas como ella solas y tras quemar la mayoría de los granos.

Reconocedlo, ¿a cuántos de vosotros no os hubiera pasado lo mismo? Y es que siendo sincera, antes de meterme en esto de la divulgación agraria no era consciente de que existen variedades de maíz muy distintas entre sí, cada una apta para un uso distinto. Y de eso va esta entrada, para que, si se presenta la ocasión, no hagáis el panoli como yo lo hice.

Maíz dentado (Zea mays indentata) (Dent corn)

Se utiliza para alimentar al ganado y a las personas. Tiene también infinidad de usos industriales.

Su grano es normalmente de color amarillo o blanco. Tiene el almidón dispuesto en dos depósitos distintos: duro o córneo en los laterales y blando o harinoso hacia el centro. Al secarse el grano el depósito blando colapsa y se forma la característica hendidura que le da nombre.

En Europa y Norteamérica se utiliza sobre todo para alimentación animal. El grano seco, molido o no, se incorpora a los piensos. La planta entera, con las mazorcas ya formadas pero aún verde, se fermenta en ensilados para aprovechar al máximo todos los nutrientes.

Pero también se utiliza muchísimo en las más diversas industrias: interviene o está presente en la fabricación de alimentos (seguro que os suena el almidón modificado de maíz o el sirope o jarabe de glucosa-fructosa), en medicamentos (aspirinas o antibióticos), en bebidas alcohólicas, en papeles, adhesivos, tejidos, plásticos biodegradables, y como no, en la producción de biodiesel.

Maíz harinoso (Z.m. amylacea )(Soft corn)

Produce harina con la que se elaboran alimentos horneados, muy populares en algunos países.

Su grano prácticamente solo tiene depósitos de almidón blandos, por lo que una vez seco se puede moler con facilidad. Normalmente es blanco, pero también existen variedades de otros colores como el azul.

Maíz dulce (Z. m. saccharata) (Sweet corn)

Este maíz debe su dulzor a su mayor contenido en azúcares que el resto de variedades: un 10% frente al 4% del maíz dentado. Aún así, se ha de consumir en estado inmaduro, cuando los granos están todavía tiernos y no ha comenzado la conversión de azúcar en almidón.

Lo consumimos enlatado, congelado, cocido o incluso en fresco en su propia mazorca. En este caso y teniendo en cuenta que casi la mitad del azúcar se puede convertir en almidón en sólo 24 horas tras ser recolectado, ¡¡ tienes que buscarlos muy frescos !!.

Maíz vítreo o córneo (Z.m indurata) (Flint corn)

Tiene usos similares al maíz dentado, especialmente los destinados al consumo humano. Por ejemplo, según nos cuenta el catálogo online de una casa de semillas, los granos de esta variedad se destinan a la fabricación de cereales de desayuno de alta calidad.

Se cultiva sobre todo en Centro y Sudamérica. También se lo conoce como maíz indio y se utiliza incluso para decorar, ya que posee granos de distintos colores. El grano es liso y redondeado, prácticamente sólo tiene reservas de almidón duro y la capa que lo protege (el pericarpio) es bastante gruesa.

Maíz para palomitas (Z. m. everta) (Pop corn)

Se considera una subvariedad del vítreo de gran antigüedad. Se cree que lo de calentar los granos hasta que explotaran fue el primer método de cocción del maíz para aztecas, incas y tribus norteamericanas.

El grano tiene unas densas reservas de almidón duro rodeadas por un grueso pericarpio. Cuando se calientan los granos, la humedad presente en su interior se expande creando tal presión (siete a diez veces mayor que la atmosfera exterior) que acaba reventando la cubierta. El almidón se gelatiniza y al enfriarse toma su característico aspecto y color.

Maíz “ceroso” (Z.m ceratina) (Waxy corn)

Está compuesto casi totalmente por amilopectina (un almidón "desordenado") y se destina al consumo humano: como fuente de almidón, como suplemento deportivo o para fabricar aperitivos, extrusionados como los gusanitos o fritos como los quicos.

Otras entradas que te podrían interesar:

ABECEAGRARIO: ENSILADO

CEREALES Y HARINAS PARA DUMMIES

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES CULTIVOS TRANSGÉNICOS?

Un familiar plantaba maíz para complementar la alimentación de sus vacas de leche, y mis primas y yo le birlamos unas cuantas mazorcas. Nadie nos avisó que se trataba de maíz forrajero, y que no nos iba a servir de gran cosa. O a lo mejor lo hicieron, pero seguramente éramos preadolescentes y no quisimos hacerles caso. Intentamos hacer palomitas con ellas y salieron algunas, sosas como ella solas y tras quemar la mayoría de los granos.

Reconocedlo, ¿a cuántos de vosotros no os hubiera pasado lo mismo? Y es que siendo sincera, antes de meterme en esto de la divulgación agraria no era consciente de que existen variedades de maíz muy distintas entre sí, cada una apta para un uso distinto. Y de eso va esta entrada, para que, si se presenta la ocasión, no hagáis el panoli como yo lo hice.

|

| Seguramente no hay una planta en el mundo más versátil que el maíz. Se aprovecha casi toda ella para los usos más diversos. Fuente |

|

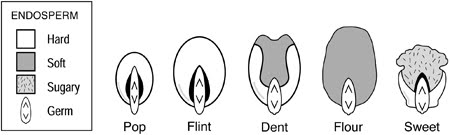

| Los distintos tipos de maíz que existen varian en la composición de su endospermo . También cambia la forma o el color del grano. Fuente. |

|

| Cada tipo de maíz tiene organizado el endospermo a su manera, y eso condiciona sus distintos usos.(Hard= depósito de almidon duro o vítreo)(Soft= depósitos de almidón blandos o harinosos) |

Maíz dentado (Zea mays indentata) (Dent corn)

Se utiliza para alimentar al ganado y a las personas. Tiene también infinidad de usos industriales.

Su grano es normalmente de color amarillo o blanco. Tiene el almidón dispuesto en dos depósitos distintos: duro o córneo en los laterales y blando o harinoso hacia el centro. Al secarse el grano el depósito blando colapsa y se forma la característica hendidura que le da nombre.

En Europa y Norteamérica se utiliza sobre todo para alimentación animal. El grano seco, molido o no, se incorpora a los piensos. La planta entera, con las mazorcas ya formadas pero aún verde, se fermenta en ensilados para aprovechar al máximo todos los nutrientes.

Pero también se utiliza muchísimo en las más diversas industrias: interviene o está presente en la fabricación de alimentos (seguro que os suena el almidón modificado de maíz o el sirope o jarabe de glucosa-fructosa), en medicamentos (aspirinas o antibióticos), en bebidas alcohólicas, en papeles, adhesivos, tejidos, plásticos biodegradables, y como no, en la producción de biodiesel.

|

| ¿Sabías que el maíz en sus diversas formas es un ingrediente de más de 3.000 productos del supermercado? |

Maíz harinoso (Z.m. amylacea )(Soft corn)

Produce harina con la que se elaboran alimentos horneados, muy populares en algunos países.

Su grano prácticamente solo tiene depósitos de almidón blandos, por lo que una vez seco se puede moler con facilidad. Normalmente es blanco, pero también existen variedades de otros colores como el azul.

|

| Foto: Óscar Palacios Velarde / Biodiversidad mexicana. |

Maíz dulce (Z. m. saccharata) (Sweet corn)

Este maíz debe su dulzor a su mayor contenido en azúcares que el resto de variedades: un 10% frente al 4% del maíz dentado. Aún así, se ha de consumir en estado inmaduro, cuando los granos están todavía tiernos y no ha comenzado la conversión de azúcar en almidón.

Lo consumimos enlatado, congelado, cocido o incluso en fresco en su propia mazorca. En este caso y teniendo en cuenta que casi la mitad del azúcar se puede convertir en almidón en sólo 24 horas tras ser recolectado, ¡¡ tienes que buscarlos muy frescos !!.

Maíz vítreo o córneo (Z.m indurata) (Flint corn)

Tiene usos similares al maíz dentado, especialmente los destinados al consumo humano. Por ejemplo, según nos cuenta el catálogo online de una casa de semillas, los granos de esta variedad se destinan a la fabricación de cereales de desayuno de alta calidad.

Se cultiva sobre todo en Centro y Sudamérica. También se lo conoce como maíz indio y se utiliza incluso para decorar, ya que posee granos de distintos colores. El grano es liso y redondeado, prácticamente sólo tiene reservas de almidón duro y la capa que lo protege (el pericarpio) es bastante gruesa.

|

| Fuente: Sam Fentress, CC BY-SA 2.0/ Wikimedia. |

Maíz para palomitas (Z. m. everta) (Pop corn)

Se considera una subvariedad del vítreo de gran antigüedad. Se cree que lo de calentar los granos hasta que explotaran fue el primer método de cocción del maíz para aztecas, incas y tribus norteamericanas.

El grano tiene unas densas reservas de almidón duro rodeadas por un grueso pericarpio. Cuando se calientan los granos, la humedad presente en su interior se expande creando tal presión (siete a diez veces mayor que la atmosfera exterior) que acaba reventando la cubierta. El almidón se gelatiniza y al enfriarse toma su característico aspecto y color.

|

| Los granos de maíz de palomitas son pequeños y redondeados. |

¿Sabías que cuando comes palomitas estás tomando cereales integrales? Lo mismo ocurre con el maíz dulce, ya que te comes el grano con su cubierta, su embrión y sus reservas de almidón.

Maíz “ceroso” (Z.m ceratina) (Waxy corn)

Está compuesto casi totalmente por amilopectina (un almidón "desordenado") y se destina al consumo humano: como fuente de almidón, como suplemento deportivo o para fabricar aperitivos, extrusionados como los gusanitos o fritos como los quicos.

Otras entradas que te podrían interesar:

ABECEAGRARIO: ENSILADO

CEREALES Y HARINAS PARA DUMMIES

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES CULTIVOS TRANSGÉNICOS?